Daniel Espinoza

Local02/12/2025El reporte climático de Sucesos indica para mañana, miércoles 3 de diciembre, una jornada mayormente predominada con cielo despejado, además, establece que las temperaturas estarán entre 16 y 30ºC.

Daniel Espinoza

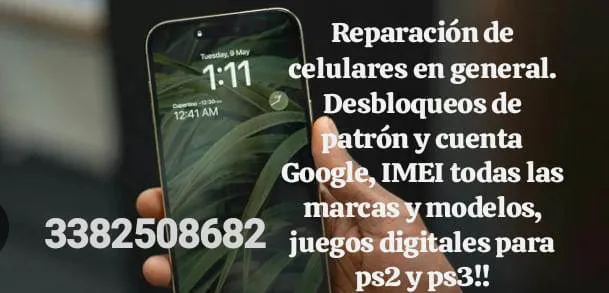

Nacional03/12/2025Del evento participaron la vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, Victoria Villarruel; Danann; Pablo Davoli, escritor y referente en temas vinculados al COVID; senadores, autoridades de la Cámara alta y público en general.

Daniel Espinoza

Nacional04/12/2025Un día como hoy, pero de 1912, la policía arresta a Cayetano Santos Godino por el crimen del niño Gesualdo Giordano, cometido el día anterior. Le secuestran el piolín con el que ahorcó al chico de tres años y confiesa dos asesinatos anteriores: el de Arturo Laurora, de 13 años, cuyo cadáver fue hallado en un baldío a comienzos de ese año; y el de Reina Vainicoff, una nena de cinco años a la que prendió fuego y que murió por las quemaduras. Además, se le prueban tres tentativas de asesinato y varios incendios. El primer asesino serial de la crónica policial argentina pasa a la historia como el Petiso Orejudo. Tenía 16 años al momento de su detención. Fue enviado al penal de Ushuaia, donde los reclusos lo asesinaron en 1944, luego de que Godino matara al gato que tenían de mascota.

Daniel Espinoza

Policiales05/12/2025El joven de unos 29 años de edad, al observar la presencia de los investigadores de la FPA, emprendió la fuga y fue detenido a los pocos metros en el patio de su vecino.

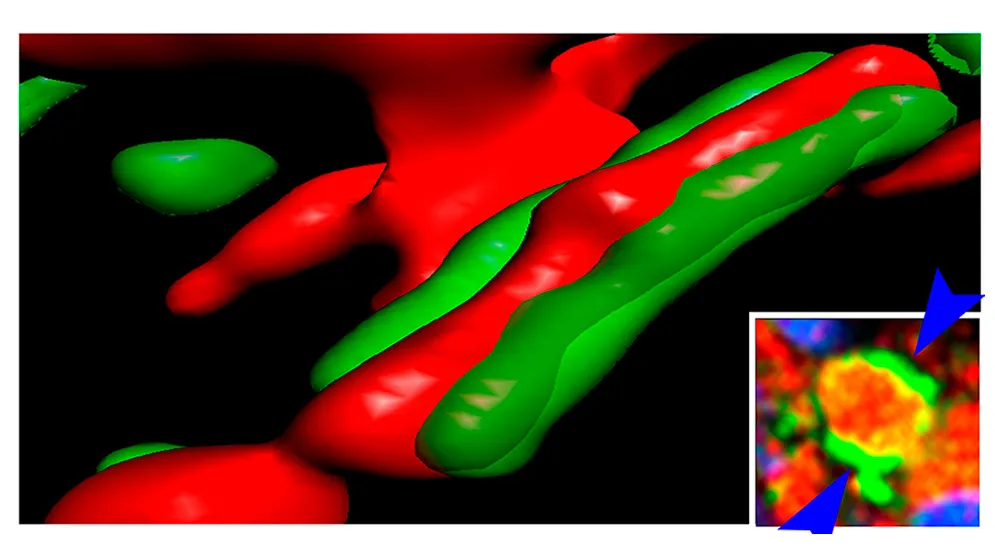

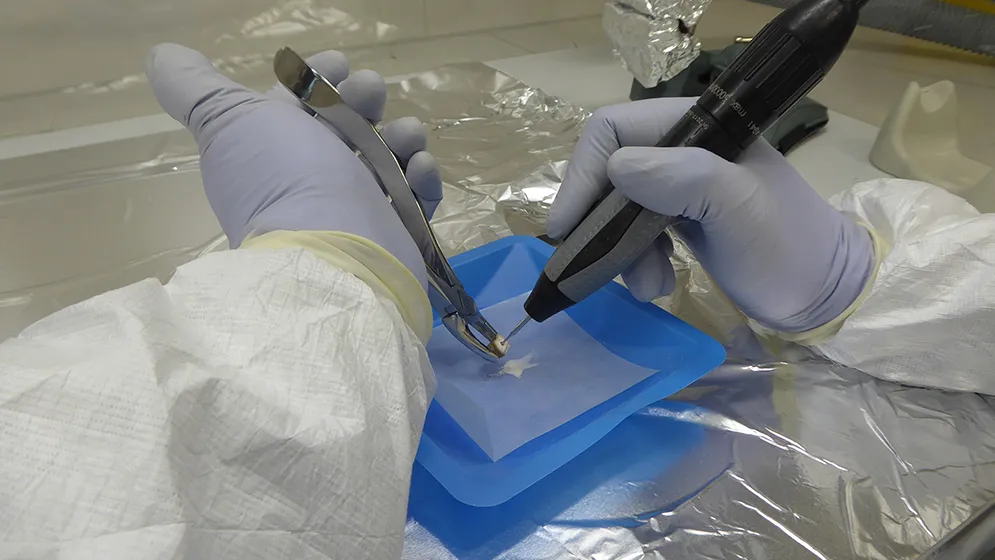

Darío Ramírez, Mariana Fabra y Rodrigo Nores . Foto: IDACOR.

Darío Ramírez, Mariana Fabra y Rodrigo Nores . Foto: IDACOR.